第九話「電子デバイスへのペルチェ素子の応用:なぜ冷すんだろう?」| 熱電おもしろ話

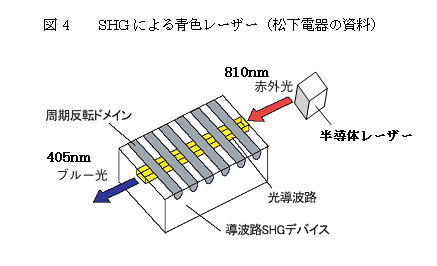

ペルチエ素子の一番得意な役目となると、何と言っても電子デバイスへの応用でしょう。小さい面積の部分を冷やすには、ペルチエ素子は打って付けです。表1は応用分野を示したものです。ペルチエ素子をほとんど知らない人でも「聞いたことがある」と思われる用途は、コンピュータのCPUを冷やして性能を上げる使い方でしょう。でも電子デバイスへの応用に限れば、実際には光通信のレーザーを冷却する用途に、一番たくさん使われています。その他の応用については、一般にはあまり良く知られていませんが、天体観測に興味のある人は、天体写真をCCDカメラで撮影する時、しばしばペルチエ素子が使われる事をご存知ですね。それから、イラクやアフガニスタンで使われた軍用の無人偵察機には赤外線カメラが装備されていて、夜間の偵察に活躍したそうです。この場合は、車両の排気温度を検知するための赤外線CCDの冷却に使われています。また、ちょっとムズカシイ?用途では、SHG(第二高調波)青色レーザー光を使った高性能レーザーデイスクが商品企画された時、ペルチエ素子はとても注目されました。KELKもこのビジネスに大いに期待したんですが、中村修二さんが室温で使える青色レーザーを発明したため、レーザーデイスク用にはペルチエ素子は不要になりました。

もうすこしムズカシイ?用途では、化学分析で蛍光X線を検出する装置(X線CCD)にも使われています。少し変わった用途としては、インターネットの暗号通信に必要な受信機に将来使われようとしています。これは量子暗号通信と言って、とても完璧な盗聴防止ができる通信方法で、非常に弱い光を使うので、受信機の感度を高くする必要があるためです。

今回の話の内容は、これらのそれぞれの用途の中で、なぜペルチエ素子が使われるのか、ペルチエ素子がどのような役目を果たしているのかを、つまり、冷却することで電子デバイスの中で何が起こっているのか、を見ていこうと思います。それでは順を追って説明します。

1.光通信用半導体レーザーの冷却

光通信に使われているレーザーは半導体レーザーです。レーザーの種類は大まかに分けると光源(送信器)レーザーとポンプ(増幅器)レーザーです。光源レーザーから発振される光は赤外線で、波長は1310nm(ナノメートル:10億分の一メートル)あるいは1550nmです。

光通信網が本格的に敷設され、今日のようにインターネットが普及したのは、EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier:ポンプレーザーを用いた光増幅器。光ファイバーの中を数百キロ以上も信号伝達するには途中で光の増幅が必要。)が1995年頃から使われ始め、このEDFAと組み合わせたWDM(Wavelength Division Multiplexing:波長分割多重)という、一本の光ファイバーに多数の波長の信号を通して、EDFAで多数の波長の光を一括増幅する高速低コスト光通信技術が実用化された後の事です。

それまでは信号発信用半導体レーザー(光源レーザー)は信号を伝達する一本の光ファイバーに一個しか付けられず、伝送速度も幹線で622Mb/s(1秒間に6億2千2百万信号)という、現在の光通信と比べれば遅いものでした。したがって、レーザーの温度を調節するのに必要なペルチエ素子の数も少なかったのです。

WDM通信が始まって以降は発信用レーザーの個数は次第に増え、インターネットなどの需要にささえられて、伝送速度も10Gb/s(1秒間に百億信号)が普通になり、DWDM(Dense WDM:高密度波長分割多重)と呼ばれる一層光源レーザーを多数使った通信網が敷設されるようになり、光源レーザーやポンプレーザーの温度を調節するペルチエ素子の個数も著しく増加しました。発信用レーザーは一本の光ファイバーに100個も付いているものがあります。また、波長数が増加するにしたがって、これらを一括増幅するための強力なポンプレーザーも必要になりました。また、超長距離用にはEDFAに代ってRAMANポンプレーザーも実用化しており、これにもペルチエ素子が使われています。

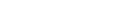

半導体レーザーの構造は図1のようになっており、レーザー光はとても狭い部分から発振されています。したがって、レーザー光が発振される半導体内部の活性層と呼ばれる領域の電流密度は一平方センチメートルあたり数百アンペアから数千アンペアという大きい値になります。加えた電力をレーザー光に変換できる効率は15%から30%なので、残りは熱になります。しかも半導体の熱伝導率がそれほど大きくないので、ダイヤモンドやSiC(炭化珪素)などの熱伝導率の高い材料(ヒートシンク)に半導体を接合して熱を拡散させないと、あっという間に半導体結晶が融けてしまいます。

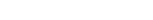

一方、半導体レーザーから発振される光の波長は温度変化に伴って変化します。図2はその様子をグラフにしたものです。波長は10℃の温度変化で3nm(1℃で0.3nm)変化する右上がりの直線になっています。これはレーザーを発振している半導体結晶の長さが温度上昇とともに膨張した結果、レーザー発振の共振距離(結晶の端面距離)が伸び、この結果波長が増加したのです。DWDM(高密度波長多重通信)での多数の異なる波長の隣同士の間隔は、例えばCバンドと呼ばれる領域で30nmの幅に100種類の波長が入る場合は0.3nmになりますから温度が1℃変化すると隣同士の波長の信号が重なってしまいます。

したがって、光源レーザーはペルチエ素子を使って±0.2℃程度に温度調節する必要があります。同じようなWDM(波長多重通信)でも最近の中・短距離通信に使われているものにはCWDM(低密度波長分割多重)と言って、隣同士の波長の間隔が20nmもあるものがあり、この場合は温度調節は必要ないわけですが、1本の光ファイバーで送れる波長の数は4波程度です。 光増幅に使われるポンプレーザー(波長980nmあるいは1480nm)はDWDM用の光源レーザーほど厳密に温度を制御する必要はありませんが、光源レーザーに比べてパワーが10倍以上大きいので積極的に冷やさないと半導体レーザーの温度を室温付近に保つことができず、寿命が短くなってしまいます。

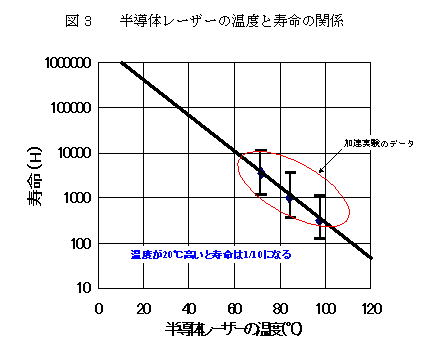

図3は半導体レーザーの温度と寿命の関係の一例です。温度が20℃上がると寿命は十分の一になることが分かります。このため、普通は25℃から35℃に温度調節されています。 つまり、光通信用半導体レーザーの場合のペルチエ素子の役割は、信頼性の高い、長寿命の通信システムとするための、レーザーを発振する半導体結晶の寸法(光源レーザーの場合)と温度(ポンプレーザーの場合)の制御と言うことになります。

2.光デイスク用SHG青色レーザーの冷却

現在ではすでに室温で冷却無しで、一万時間程度の寿命がある青色レーザーが日亜化学そのほかで開発されており、ハイビジョン映像を2時間以上録画できるHD-DVDあるいはブルーレイデイスクと呼ばれる商品規格のレーザーデイスクが実用化されようとしています。しかし、10年ほど前は青色のレーザーを、パワーの大きい赤外半導体レーザー光の波長を特殊な結晶(あるいは導波路)で半分にしたSHG(Secondly Harmonic Generation:第二高調波)青色レーザーがさかんに研究されていました(図4参照)。SHGでは一般に、波長を半分にする結晶の温度を非常に厳しく(0・01~0.05℃)制御する必要があり、ペルチエ素子は必需品でした。この場合も、結晶の温度を制御すると言うことは、「結晶の長さを一定に保つ」ということなのです。数百mW程度の高出力の緑色や青色レーザーは今後もSHG方式を採用する可能性があり、ペルチエ素子の適用が考えられています。

3.コンピュータのCPU

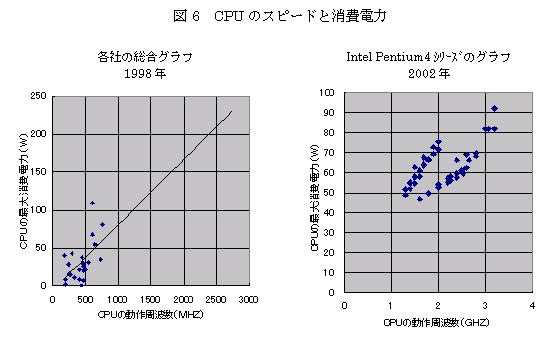

よくご承知のように、現在の個人用コンピュータのCPU(中央演算処理装置)チップは何らかの方法で冷やさないと設計通りの性能を発揮できません。その理由はCPU の論理回路の素子(トランジスタ)密度がムーアの法則に従って著しく増え、計算速度を速くするために消費電力が大きくなり、その結果発熱量が大きくなったためです。図5は3Dゲームを使ってCPUの性能と温度との関係を実際に測定したもので、横軸は時間の経過を示しています。CPUの温度が15℃上昇すると、性能は半分以下に低下することが分かります。これを見て「温度が上がると性能が落ちるので、冷やすと性能が良くなる。」と思ってはいけません。計算速度の低下は、CPUが故障しないように温度調節機能が作動して、計算速度を遅くするようにプログラムが動作するためです。CPUの性能をカタログ値より上げるには、冷やすと同時に「クロック:計算速度」をカタログ値よりも速く設定する(オーバークロッキング)必要があります。CPUの表面温度の上限は設計で決められており、70℃から100℃くらいが限界ですが、設計温度まではカタログ性能を発揮するはずです。CPUを作っているシリコン(珪素)半導体の耐熱温度は150℃程度で、この温度を越えると半導体としての機能が失われます。したがって、CPUの冷却はコンピュータの性能を維持するためには不可欠ですが、ペルチエ素子を使うと消費電力の増加、コストアップや結露対策などの問題があり、市販のコンピュータにはほとんど使われていません。普通は空冷ヒートシンクを付けてファンで冷却しています。図6は1998年のCPUと2002年のCPUを比較したものですが、最近のCPUは数年前と比べて速度が速いわりには発熱量が小さく抑えられていますね。しかし、とくに最近の高性能CPUのように放熱が100Wにも達すると、ファンも高速回転となり音もうるさいので、再びペルチエ素子あるいは水冷ラジエータと低速ファンの組み合わせで静音化が考えられるようになってきました。

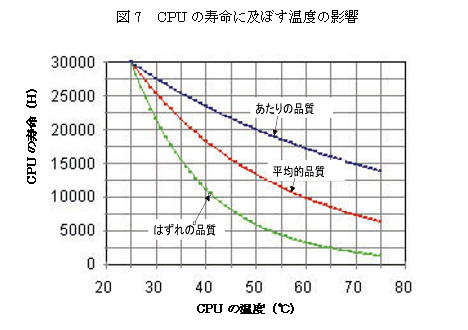

一方、半導体製品にはある程度の寿命のバラツキがあり、「あたりはずれ」によって寿命に大きい差が出ることが図7から読み取れますね。つまり、「はずれ」の品質では一日8時間365日使った場合、2年で壊れることもあるんです。ペルチエ素子に限らず、やっぱりCPUの冷却は重要です。

これまでに説明した半導体レーザーやCPUなどの電子デバイスは、それ自身が発熱しているので「能動素子:アクテイブデバイス」という分類になります。 (SHGの場合は半導体レーザーを含むので、この分類にする。)

次に、デバイス自身は熱を発生しない「受動素子:パッシブデバイス」について説明します。これらの受動素子は全て光センサー(赤外線、可視光、紫外線、X線など)です。(ただし、光センサーでは信号読み出し回路にわずかではあるが発熱があります。)

4.赤外線センサーの冷却

最近では赤外線を画像としてとらえる赤外線CCDカメラが広く使われているので、これについて説明しましょう。ペルチエ素子が使われている赤外線カメラのCCDは、「赤外線CCD」と「非冷却型赤外線CCD」に分類できます。赤外線の波長が8~14μm(マイクロメータ:千分の一ミリメータ)のものは、人間や動物を含めて、室温からあまり高くない物体から放射されていますが、これらのものを周囲の背景から明瞭に区別して表示するのが、良く使われる赤外線CCDカメラです。赤外線CCDはPtSi(白金珪素)、InSb(インジウムアンチモン)、HgCdTe(水銀カドミウム テルル)などの特殊な結晶から作られます。これらの結晶はの赤外線に高い感度を持っていますが、鮮明な画像を得るためにはCCDチップを液体窒素やスターリングクーラーで-150℃付近まで冷やさなければなりません。その理由は、冷やさないと雑音(専門用語で暗電流)が大きく、センサーとして役に立たないからです。ペルチエ素子の実用的な最低冷却温度は今のところ-100℃程度なので力不足ですね。表1の「赤外線CCD」と書いてある項目のセンサーは波長3~5μmの赤外線(エンジンの排気ガスなどの300~500℃の物体から主として放射)をとらえるためのもので、これにはPbS(硫化鉛)やHgCdTe(前述のものとは組成が違う)の結晶から作られたCCDが使われており、多段のペルチエ素子で-30~-100℃まで冷やされて使われます。

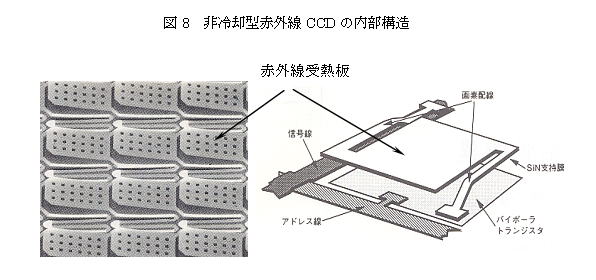

一方、これまでの赤外線CCDとは全く違う原理の「非冷却型赤外線CCD」は8~14μmの波長の赤外線をとらえることができ、しかも「非冷却」となっています。センサー部分を構成するCCDは30~50μm角の小さな赤外線受光板が数十万個並んだ(この構造をマイクロボロメータと言う)一種のMEMS(Micro Electro-Mechanical System:微小な電気的機械的装置 )で、それぞれが基板のシリコン半導体に接続してCCDを作っています(図8参照)。赤外線の強弱はこの受光板それぞれの温度変化による電気抵抗の変化を測ることによって検出します。非冷却とは言っても、CCDの温度が室温より高かったり、CCDの温度が不均一だと、人間や動物を検出できないので、CCDの温度をペルチエ素子で室温付近に制御している場合が多いようです。近年ではこの非冷却型赤外線CCDを使ったカメラが一般的になりました。

5.光電子増倍管(フォトマル)の冷却

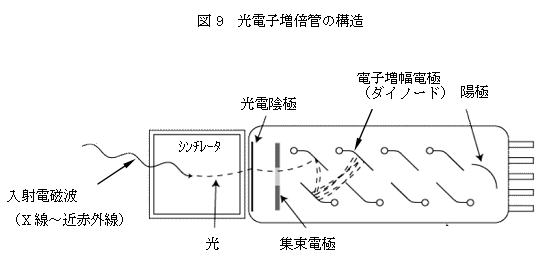

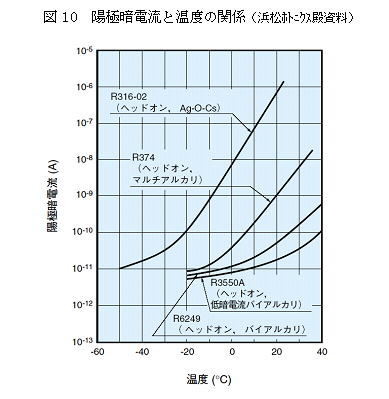

非常に弱い光でもこのデバイスによって増幅すれば観測することができます。光電子増倍管の構造は図9のようになっていて、光電陰極に微弱光が入ってくると電子が発生し、この電子は増幅電極(ダイノード)によって一千万倍にも増やされ検出することができます。増幅率が大きいので、単一光子レベルまで検出可能な超高感度であり、分光分析、天文学、医療診断、バイオテクノロジー、半導体製造、材料開発その他の用途に広く使用されています。しかし、光電陰極やダイノードの温度が雑音(陽極暗電流)に大きく影響するので(図10参照)、光電陰極あるいは光電子増倍管全体をペルチエ素子などで-30℃程度に冷却することによって感度を向上させて使う場合もあります。

6.シリコンCCDの冷却

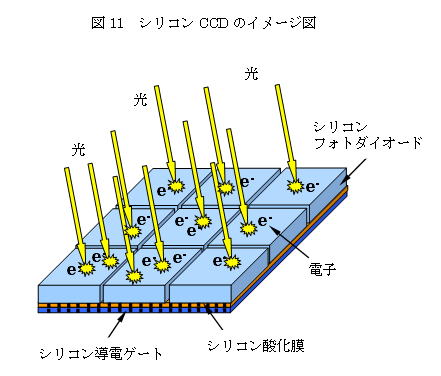

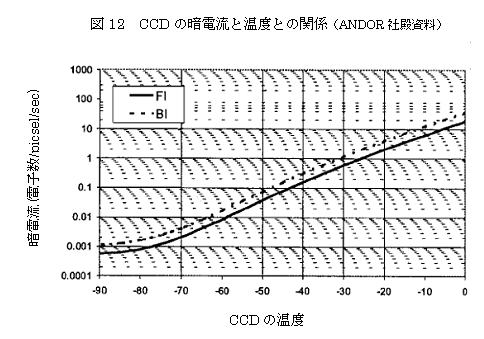

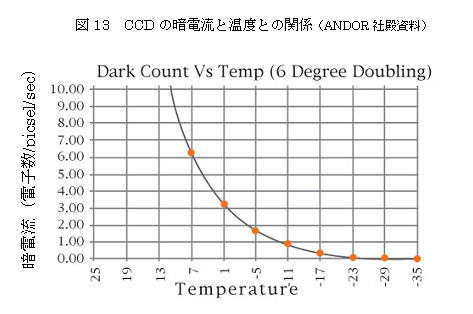

皆さんが使っているデイジタルカメラにはシリコンCCDが使われています。このCCDはシリコン半導体のPN接合からなるフォトダイオード(受光素子)とCCD(電荷結合素子)を組合わせた画像を記録・表示するためのLSI(大規模集積回路)です(図11参照)。シリコンCCDをペルチエ素子で冷却する用途は主として天体写真の撮影です。何千万あるいは何億光年のかなたの弱い光を放つ天体を撮影するためには5分から10分もの長時間露出する必要があり、CCDの雑音(暗電流)をできるだけ小さくする必要があります。普通のデイジタルカメラでも、夜間にフラッシュを使わず数秒から数十秒露出すると「ざらついた」写真になりますね。このCCDの雑音は熱に起因するもので、この原因は撮像素子のPN接合でゼーベック効果により電荷を生じるためです。図12と図13はシリコンCCDの温度と暗電流の関係を表したグラフです。これらの図から、マイナス温度への冷却によってCCDの雑音である暗電流は著しく減ることが分かります。一般的に6~10℃温度が上がると暗電流は二倍になるようです。高感度カメラでは通常は-50~-60℃くらいまで冷却して使われますが、製品によっては-100℃まで冷やせるものがあります。ただし、CCDの各画素にはバラツキがあり、これを補正して正しい画像を得るために個々のCCDに対応した「ダーク補正:シャッターを閉じた状態での補正」や「フラット補正:白色面を撮影したときの補正」などを行う必要があります。

シリコンCCDはX線から可視光までの光を撮像できます。X線による天体観測はX線天文衛星「あすか」が有名ですが、CCDは-70℃程度に多段ペルチエ素子で冷却されています。また、最近では微小部分のX線分析に使用するX線検出器の冷却にも、多段のペルチエ素子が使われるようになりました。

7.APD(アバランシェフォトダイオード)の冷却

APDは「電子のなだれ増幅」を使った非常に感度の高いフォトダイオードで、従来は光通信や各種の光計測に使われて来ましたが、一般にこれらの用途では暗電流を小さくするためのペルチエ素子による冷却は必要ありませんでした。一方、量子暗号通信では光の粒子(光子)を一個ずつ数える必要があるためにAPDの暗電流(光子を数えるやり方なので、ダークカウントと言う)をできるだけ小さくする必要があり、多段ペルチエ素子による冷却が必要です。しかし、ちょっと困ったことがあって、APDの場合はあまり低温には冷やせません。それは「アフターパルス」と呼ばれるもので、なだれ増幅された電子の一部が不純物に捕まって、これがなだれ現象を起こして誤信号になり、APDを高速動作させる障害になりますが、これは温度が低いほど顕著になります。ダークカウントを減らすには温度を下げる必要があり、アフターパルスを減らすにはあまり低温にはできないというジレンマです。結局-50℃くらいに冷やすのが良いようです。 これは多段ペルチエ素子で冷やすには「ちょうど良い?」温度ですね。

今回はいろいろな電子デバイスに使われているペルチエ素子の「冷却効果のメカニズム」について、ちょっと理屈っぽく書いてみました。「あれ? そうだったのか!」なんていうことがあったら、大成功です。

2006年7月30日 木林 靖忠